Industria de alimentos ultraprocesados obstaculiza las políticas vs la obesidad

El investigador asociado del C3 Josafat Hernández explora la relación entre las políticas públicas y el aumento de la obesidad en México.

Pablo R. Martínez

13 de abril de 2023

A pesar de que ha habido varias políticas públicas para disminuir la obesidad en México,

ninguna ha sido suficientemente eficaz debido a la injerencia de las empresas de alimentos

ultraprocesados.

Es una de las conclusiones del trabajo del investigador asociado al Centro de Ciencias de la

Complejidad, C3, de la UNAM, Josafat Iván Hernández Cervantes, quien es licenciado en

economía, con maestría y doctorado en filosofía de la ciencia, egresado de la UNAM y se

dedica a analizar la manera en cómo influye el entorno social en las decisiones que toman

las personas, así como la obesidad como un problema complejo.

Dr. Josafat Iván Hernández Cervantes en entrevista para el C3

Dr. Josafat Iván Hernández Cervantes en entrevista para el C3

Foto de Pablo R. Martínez

“Me interesó estudiar el tema de la obesidad como un problema complejo, el cual es

producto de múltiples causas, donde no puedes reducirlas solamente a lo genético,

económico o político, sino que se necesita tener en cuenta todos los elementos en su

conjunto para poder darle explicación a este fenómeno”, dijo.

El trabajo más reciente del investigador, que inició durante la pandemia, se enfoca en

analizar la eficacia de las políticas públicas contra la obesidad que ha implementado el

gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“A raíz de la pandemia por COVID-19, se visibilizó la necesidad de reducir el problema de la

obesidad, pues representaba un factor de riesgo enorme, generando un agravamiento en

esta enfermedad respiratoria, por lo que los gobiernos del mundo se centraron en estudiar

cómo reducir la obesidad y, en México, el gobierno que le tocó hacer frente a la pandemia y

a la reducción de la obesidad fue al gobierno de la 4T”, mencionó Hernández Cervantes.

Para analizar estas estrategias, el investigador comenzó preguntándose ¿qué se había

hecho antes?, ¿por qué el problema de la obesidad avanzó tan fuerte en décadas pasadas,

a tal modo que nos llevó a una situación de muchísima vulnerabilidad, en el contexto de la

pandemia?, y ¿qué se está haciendo diferente?, es decir, ¿cuáles serían los temas que este

gobierno, a diferencia de los otros, está poniendo en el centro? Esto, según cuenta el

investigador, mostraría “qué continuidades y avances hay respecto a gobiernos anteriores, y

las limitantes que se han observado con las políticas que el gobierno de la 4T ha

impulsado”, dijo.

Una vez que planteó todas estas dudas, el investigador Josafat Hernández Cervantes

decidió hacer su investigación de manera cualitativa, es decir, se centró en estudiar

informes de gobierno, planes que hicieron los diferentes gobiernos, entrevistas, datos y

noticias, centrándose, sobre todo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel

López Obrador, siguiendo siempre un análisis histórico y comparativo de ambos enfoques.

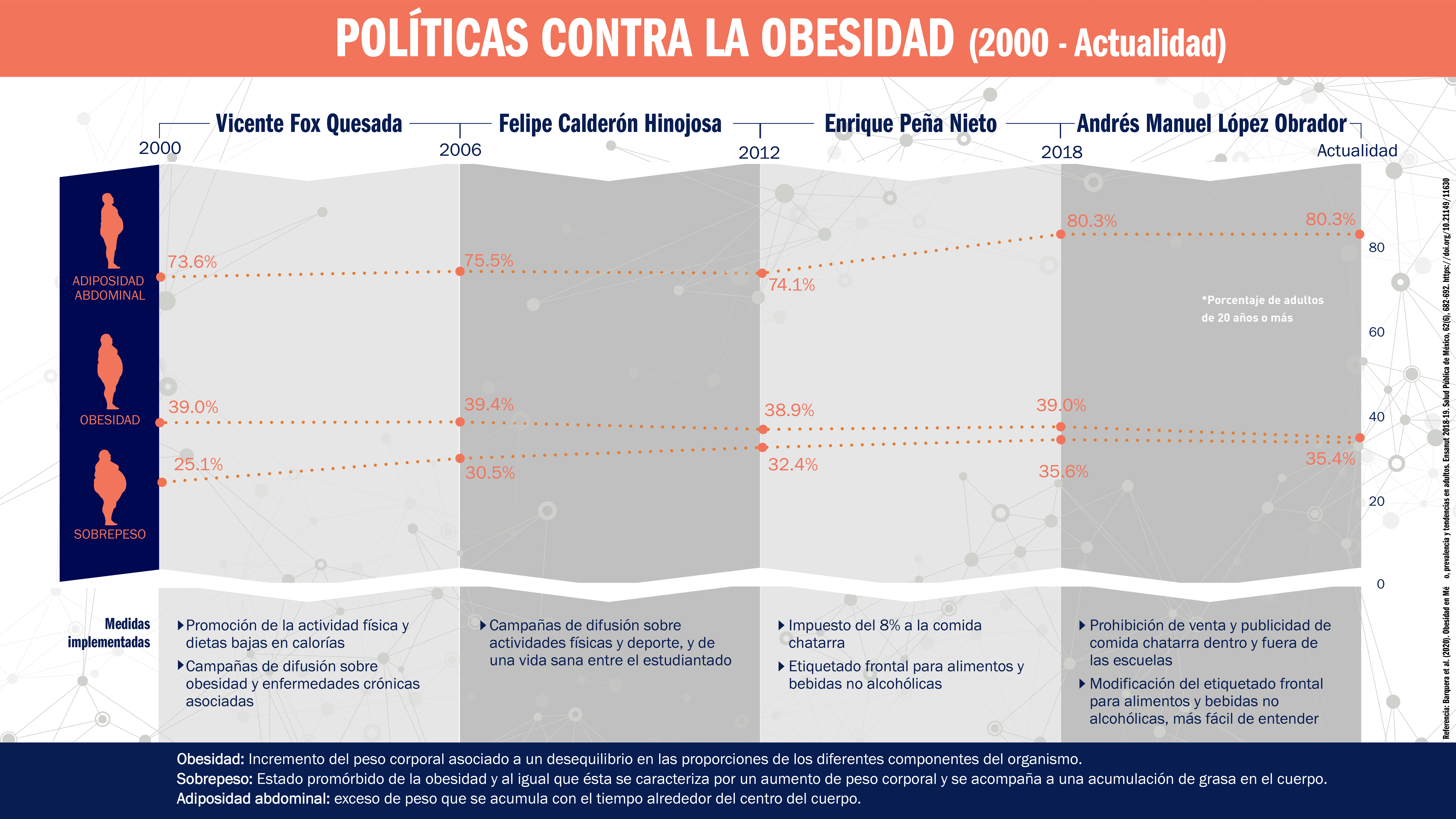

Entre las políticas públicas contra la obesidad, tanto de la 4T como anteriores, que el

investigador revisó, podemos encontrar, por ejemplo, la implementada en el 2014, durante

el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que se decidió aplicar un impuesto del 8% a la

comida chatarra. Una más actual fue la implementada en este 2022, en la que el gobierno

de Andrés Manuel prohibió la venta y publicidad de comida chatarra tanto dentro de las

escuelas como fuera de estas.

En varias de estas políticas, Hernández Cervantes encontró un patrón: “Las industrias

alimentarias son las que han bloqueado las medidas que ayudan a desestructurar el entorno

obesogénico”, advierte. Sin importar el gobierno en turno, las injerencias de la industria

permanecen.

Por ejemplo, en un inicio el impuesto a la comida chatarra que se propuso en 2013 se

intentó que fuera del 20%, “pero entraron las diferentes empresas de la industria de los

alimentos, quienes presionaron al gobierno en turno, de tal manera que se estableció un

impuesto del 10%, y eso lo que hizo fue suavizar el impacto que podría haber tenido una

introducción de un impuesto en la estructuración de los entornos obesogénicos”, puntualizó

el investigador.

Sobran ejemplos de cómo la industria alimentaria ha intervenido o ha intentado intervenir en

políticas públicas contra la obesidad. En México, luego de que en 2014 entrara en vigor un

impuesto a las bebidas azucaradas, diputados de algunos de los partidos del país

intentaron

una reducción de hasta 50% en este impuesto, pues muchos de ellos estaban

vinculados directa o indirectamente a empresas de la industria alimentaria, sin embargo, no

prosperó, gracias a que el Senado de la República frenó esa reducción.

Otro ejemplo fue cuando en 2019, la industria alimentaria

intentó, por medio de presiones,

frenar las medidas de etiquetado que el actual gobierno de Andrés Manuel propuso,

intentando que se mantuviera un etiquetado menos restrictivo y argumentando que las

empresas se verían fuertemente afectadas, sin embargo, esta presión no logró prosperar y,

para 2020, el nuevo etiquetado entró en vigor y fue reconocido por la Organización Mundial

de la Salud (OMS).

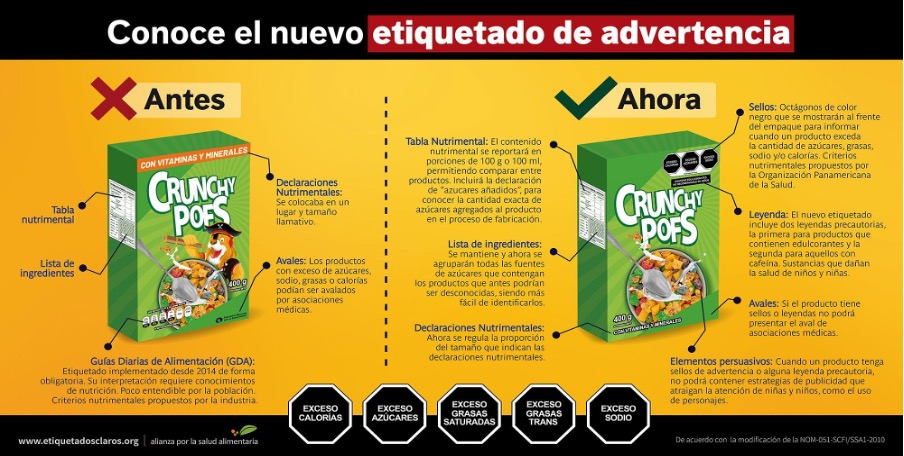

El etiquetado frontal, un primer gran paso

Dentro del análisis de Hernández Cervantes también hay ejemplos positivos. Para él, una de las políticas introducidas con el actual gobierno que son prometedoras es el nuevo etiquetado en los productos, pues si bien ya se habían introducido anteriormente, los nuevos son más sencillos de entender.

Fuente: https://etiquetadosclaros.org/

Esta medida puede llegar a ser positiva, pues así se ha visto en los resultados presentados

por el Ministerio de Salud de Chile que instauró el nuevo etiquetado en 2016 y de quien

México se inspiró para llevar a cabo esta iniciativa. Un

informe de octubre de 2021 del

gobierno chileno muestra que gracias al etiquetado hubo disminuciones del 25%, 17% y

36% en la compra de bebidas azucaradas, postres envasados y cereales para desayuno,

respectivamente; además, tras analizar varios tipos de alimentos, estos tuvieron 25%

menos de azúcares en las categorías de alimentos estudiados y un 5-10% menos de sodio.

Por eso Hernández Cervantes es optimista respecto a los potenciales resultados que podría

tener en México. “Yo estimo que esto va a tener un impacto positivo, al menos en la manera

en cómo la población toma decisiones sobre qué sí y qué no comprar en los

supermercados. Aún no hay estudios que nos digan exactamente cómo esto ha reducido la

obesidad, es una línea de investigación que requiere tiempo y debe seguirse trabajando, sin

embargo, me parece que ha sido correcta su introducción”, dijo.

Un tratado de libre comercio ineficaz

De acuerdo con el investigador del C3, el problema de fondo para lograr disminuir los

ambientes obesogénicos tiene que ver con la falta de un sistema agroalimentario saludable,

para lo cual se necesita fortalecer a los productores locales y al campo, de manera que

todos los alimentos que ellos produzcan lleguen a la ciudad.

“Gran parte de los alimentos que nosotros tenemos en estos momentos en diferentes partes

del país provienen de Estados Unidos, los cuales son alimentos ultraprocesados y malos

para la salud, pues tienen una pésima calidad nutricional, por lo que necesitamos apostar

por una comida más natural. El gobierno actual, como yo lo he visto, ha intentado incentivar

la producción local, pero me parece que también ha sido insuficiente”, mencionó.

Durante la conferencia

número 42 del ciclo sobre Autosuficiencia Alimentaria e Innovación

Tecnológica con Prácticas Sustentables, organizada por la Subsecretaría de Autosuficiencia

Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se dijo que había 62

Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii) que identifican alternativas

culturalmente pertinentes, seguras para la salud humana y para el ambiente, y se han

establecido diversas acciones en 25 estados de la República. Por ejemplo, se destacó el

caso de la fabricación de bioherbicidas a base de extractos de plantas nativas del

semidesierto de Coahuila.

Sin embargo, dice el investigador, “son proyectos muy pequeños y aislados, y me parece

que lo que se necesita es una producción nacional que pueda cubrir la demanda local”.

Parte de la razón de que tengamos una excesiva cantidad de alimentos ultraprocesados de

Estados Unidos, fue la negociación del Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1992 y

entró en vigor en 1994, en donde, como su nombre lo indica, para México representó una

apertura de sus fronteras al libre comercio, permitiendo la comercialización de productos

chatarra, lo que provocó que los campesinos no pudieran ser competitivos a través de sus

productos; el campo quedó rezagado, y el gobierno no implementó estrategias para ayudar

a este mercado, terminando por importar mayores productos agrícolas de Estados Unidos

como el maíz y el frijol, los cuales son granos representativos de la cultura mexicana,

además, productos como la comida rápida, que antes del TLCAN tenían precios muy altos y

que solo podía costear la clase media, luego de este se volvieron más accesibles y pasaron

a formar parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

El acuerdo trajo como consecuencia una inundación de productos de bajo nivel nutricional

provenientes de Estados Unidos, y que se desplace a los productores locales. “En el T-MEC

pudimos haber tenido mayor incidencia, pero desgraciadamente al gobierno le faltó negociar

más en el tema del campo”, agregó Josafat Hernández. Esto dado que el T-MEC no trajo

cambios importantes en el comercio agrícola y, de hecho, la gran mayoría de las

disposiciones originales que se encontraban en el TLCAN permanecieron en el nuevo T-

MEC.

Para el investigador, atender la obesidad, que para 2030 afectará a más de 35 millones de

adultos mexicanos según datos del Atlas Mundial de la Obesidad (World Obesity Atlas), u

otras enfermedades como la diabetes, que causa la muerte de 140 mil personas en México

al año, implica generar conciencia alimentaria en las personas, pero, sobre todo, tener

políticas públicas eficaces.

“Las políticas públicas y su mejoramiento son centrales para la lucha contra la obesidad.

Tendría que haber un análisis cuidadoso y multicausal del problema de la obesidad, y

pensar en políticas públicas que sean factibles, es decir, que den resultados en el corto,

mediano y largo plazo; además, se requiere que la población ponga de su parte en el

sentido de ser conscientes de que consumiendo comida chatarra están validando un

sistema de despojo y destrucción ambiental que al mismo tiempo es insano”, finalizó

Hernández Cervantes.

Ligas de interés:

-

Perfil del Dr. Josafat I. Hernández Cervantes

https://orcid.org/0000-0002-8077-5900